|

Ada kejadian awal tahun 1960an yang pernah diceritakan ibu kepada saya, yang selalu saya ingat.

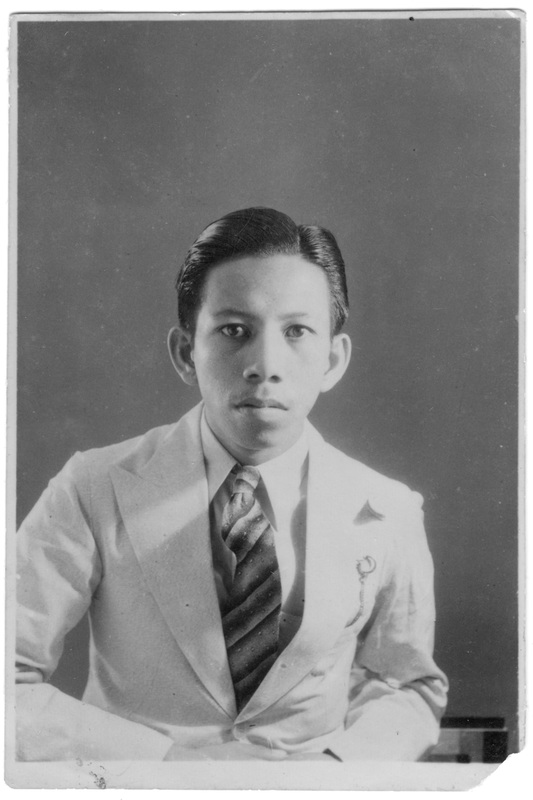

Saat itu, Presiden Soekarno dan ayah saya, ketua komite sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit, sedang berkunjung ke Kuba. Mereka bertemu dengan Fidel Castro, Mao Tje Tung dan Che Guevara di sana. Seperti biasanya, Fidel mengeluarkan cerutu Havana kebanggaannya, dan menawarkannya kepada semua tamunya. Ayah menolak. Fidel, Mao, Che dan Soekarno mulai menikmati cerutu mereka, sambil mengolok-olok ayah. “Seorang pejuang rakyat harus bisa menikmati cerutu di waktu senggangnya,” kata mereka. Keempat pemimpin besar itu pun terus memperagakan bagaimana gagah dan nikmatnya menghisap cerutu. Ayah mulai tertarik, dan mengambil sebuah cerutu. Soekarno tampak tidak bisa menahan gelinya - dia tertawa terbahak-bahak. Kepada Mao, Fidel dan Che dia hanya berkata, “lihat saja, ini bakal jadi lucu.” Benar saja, tak lama kemudian, begitu ayah mencoba hisapan pertama, dia terbatuk-batuk hebat. Mao, Fidel dan Che ikut terpingkal-pingkal bersama Soekarno, sambil terus mengolok-olok ayah. Akhirnya, ayah menyerah. Dengan muka memerah, dia letakkan cerutu yang baru terbakar itu ke sebuah asbak. Soekarno sangat kenal ayah dan tahu benar bahwa ayah saya tidak pernah merokok. Apalagi cerutu! Kejadian ini diceritakan ayah kepada ibu sepulangnya ke rumah. Kata ibu waktu itu, “Ya sudah, mungkin saatnya kau mulai belajar menghisap cerutu seperti mereka-mereka itu." Jadi, beberapa hari kemudian, malam-malam ayah menanyakan pada ibu di mana cerutu oleh-oleh dari Fidel disimpan. Ibu tersenyum penuh pengertian. Inilah malam di mana suaminya, Dipa Nusantara Aidit, ketua komite sentral PKI, partai komunis terbesar di dunia, akan mulai belajar menghisap cerutu. Ayah mulai membakar cerutu itu. Namun seperti sediakala, kembalilah dia terbatuk-batuk hebat. Kali ini ibulah yang terpingkal pingkal. Dia bisa bayangkan bagaimana para tokoh komunis itu melihat ayah: persis seperti saat itu dia menyaksikan betapa parahnya ayah menghisap cerutu. Ilham Aidit #1965setiaphari #living1965 Foto: karya Agan Harahap (kiri), dan koleksi Ilham Aidit (kanan).

0 Comments

Umur saya 9 tahun waktu film ini keluar di tahun 1984. Tanpa tahu apa-apa kami diboyong ke gedung bioskop (sebelumnya orang tua disuruh bayar) dan dipaksa menonton film sadis ini. Selama bermalam-malam saya mengalami mimpi buruk tapi juga sedih dan marah pada PKI, yang seperti digambarkan di film itu, membunuh Ade Irma Suryani yang masih kecil seperti saya.

Orang tua saya selalu bilang: “ga usah dipikirin. Itu cuma film.” Setelah SMP kelas 2/3 dan mulai baca-baca buku saya baru mengerti maksud orang tua saya. Mereka berusaha mengimbangi propaganda Orba dengan cara yang sangat halus. Mereka bermaksud bilang bahwa film ini isinya tidak benar, tapi tidak disampaikan dengan gamblang karena takut sebagai bocah saya keceplosan di depan guru. Dan baru setelah usia remaja itulah orang tua saya, terutama Ibu, mulai terbuka mengajak diskusi soal isu '65 ini. Saya beruntung punya orang tua yang bisa mengimbangi propaganda Orba tersebut. Tapi tidak semua anak seberuntung saya. Banyak anak yang tumbuh meyakini kebohongan-kebohongan Orba itu. Dan sekarang, 19 tahun setelah reformasi, pengalaman saya (dan semua anak generasi saya) tengah berulang pada banyak anak kecil di negara ini. Semoga mereka juga terselamatkan seperti saya. Semoga. Dhyta Caturani #1965setiaphari #living1965 Pada tahun 1969, setelah berhasil menghancurkan sebagian besar basis-basis dari kelompok rakyat yang sering disebut sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, Brigjend Sarwo Edhie Wibowo datang ke Papua Barat, kali ini sebagai Panglima dari Kodam XVII/Cenderawasih. Ia bertugas ‘mengamankan’ apa yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Yang dimaksud dengan mengamankan itu adalah menurunkan roket di Enarotali, Pegunungan Tengah setelah pesawat Sarwo Edhie ditembak sekelompok polisi. Seperti dilaporkan New York Times, Indonesia menolak tuduhan bahwa mereka telah membom warga sipil. Tapi siapa yang peduli? Siapa yang peduli apa yang terjadi di Enarotali pada tahun itu dan tahun-tahun selanjutnya? Siapa yang peduli apa yang terjadi di Biak dan Manokwari di tahun 1965 dan tahun-tahun selanjutnya?

Dua bulan sebelum peristiwa September 30, 1965, ribuan orang Papua dibunuh oleh pasukan militer Indonesia dalam sebuah operasi bernama “Operasi Sadar”. Menurut al Rahab (2006), operasi di bawah komando Pangdam Brigjen R. Kartidjo bertujuan tentu saja bukan untuk menyadarkan, tapi untuk menghancurkan kelompok perlawanan Papua Barat yang di bulan Juli 1965 melancarkan perlawanan terorganisir pertama terhadap Indonesia. Militer Indonesia menamakan mereka Organisasi Papua Merdeka. Namun beberapa tahun kemudian, para jenderal berganti pikiran. Maka dinamakanlah kelompok-kelompok bersenjata orang Papua ini sebagai gerakan pengacau liar (GPL) lalu gerakan pengacau keamanan (GPK). Sekarang ini mereka juga disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pada umumnya militer Indonesia berpendapat, orang Papua tidak memiliki motif lain selain menjadi pengacau atau kriminal dengan membakar markas-markas tentara. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Gatra di tahun 1966, Letnan Kolonel (purnawirawan) D. Tandigu mengatakan bahwa gerakan OPM bukan dimotivasi oleh nasionalisme, melainkan oleh sikap frustrasi. Tapi entah mengapa, Indonesia sepertinya tidak pernah bisa mengendalikan perasaan orang Papua itu. Kalau hanya karena frustrasi, tentu saja orang Papua sudah bisa bahagia dengan NKRI. Toh, Indonesia mengatakan telah mampu membangun orang Papua dan menjadikan mereka bagian dari rakyat Indonesia. Indonesia mengklaim dirinya telah membebaskan orang Papua dari penjajahan. Tapi mengapa orang Papua tidak pernah merasa bebas di bawah Indonesia? Itu pertanyaan sulit, bukan? Veronika Kusumaryati #1965setiaphari #living1965 Setelah aku ingat-ingat semenjak aku remaja, bapakku tidak pernah melihat langsung ke mataku setiap kali kami bercakap-cakap. Dia cenderung melihat ke televisi, koran atau ke luar jendela bila dia sedang menyetir atau disetiri. Kesempatan kami mengobrol memang jarang sekali karena dia bekerja di luar kota dan hanya pulang di akhir minggu.

Kemudian aku beranjak dewasa dan mulai membaca tulisan-tulisan yang kritis terhadap Orde Baru, terutama tentang peristiwa 65. Aku ingat bahwa aku merasa marah sekali karena rasanya dibohongi habis-habisan selama duapuluh tahun hidup di jaman Orde Baru. Sewaktu buku John Roosa dilarang terbit di Indonesia, dan begitu versi onlinenya muncul aku langsung mengunduh buku tersebut. Aku berencana untuk menjilidnya untuk hadiah pensiun bapakku. Aku berharap kami akhirnya bisa mengobrol tentang peristiwa 1965 dan masa mudanya di Tulungagung. Ibuku kemudian bercerita kalau kakekku sempat masuk penjara selama tiga hari sewaktu huru-hara 1965-66. Karena dia pernah jalan-jalan ke Uni Soviet (disponsori oleh koperasi tekstil Indonesia) dan juga karena dia anggota PNI. Ibuku sempat membawakan makan dan baju ganti untuknya sewaktu dia di penjara. "Kok Ibu dan Mbah nggak pernah cerita?" tanyaku. "Buat apa? Toh, Abah ke luar tiga hari kemudian dan itu sudah masa lalu. Ibu malah tidak ingat kalau dia pernah masuk bui kalau kamu nggak nanya" jawabnya. Rupanya benar kalau kekerasan di jaman itu memang sudah dinormalkan oleh penulisan sejarah. Bapakku akhirnya pensiun tapi aku tidak pernah memberikan buku itu. Ketika dia meninggalkan kami sampai akhirnya kami bertemu lagi beberapa tahun kemudian, dia masih tidak berani melihat mataku. Wulan Dirgantoro #1965setiaphari #living1965 Selama bertahun-tahun, banyak orang yang rupanya entah secara sukarela, atau karena ditanya, membagi cerita mereka tentang di mana dan bagaimana kakekku dibunuh. Aku tidak pernah mendengar langsung semua cerita ini - biasanya dari ayahku, yang kemudian diiyakan anggota keluarga lain, juga satu kali dari pamanku yang sudah masuk bruderan di Madiun ketika kakekku diambil.

Seingatku, ada yang bilang dia digantung di pohon kamboja di dekat kuburan Bali di pojok sana. Lalu, ada juga yang bilang bahwa dia ditahan dulu, selama beberapa waktu, sebelum kemudian ditembak. Yang bercerita tentang penahanan ini kabarnya juga menyampaikan bahwa dia sangat terkesan dengan kakekku. “Orangnya baik sekali,” kata dia. Pamanku tadi, yang ketika jadi bruder sempat di Madiun sebelum kemudian bertugas mengajar di Flores, akhirnya keluar dari bruderan, dan kembali ke Bali. Di Denpasar, pekerjaannya memberi les musik, bisa datang ke rumah. Karena dia punya penyakit mabuk kendaraan, sepeda menjadi alat transportasi utamanya. Suatu hari, dia mengajar di rumah seorang muridnya yang Sarjana Hukum. Kebetulan ayah si murid, seorang pengacara, juga sedang berkunjung. Entah bagaimana ceritanya, ayah si murid akhirnya berhasil mengetahui latar belakang pamanku, “Oh, jadi kamu anak dia tokh?” katanya. Lalu dengan penuh kepuasan, ayah murid pamanku itu melanjutkan ceritanya, “Bapakmu itu mati di tanganku, menguik seperti babi!” Pamanku tidak bisa mengerti, bagaimana seorang pengacara, seorang ahli hukum, bisa menyampaikan cerita itu dengan begitu puasnya. Cerita yang paling aku suka datang dari ayahku. Cerita ini juga menjadi semacam tradisi keluarga, tapi kisahnya bukan tentang bagaimana kakekku mati. Hampir setiap kali cerita hilangnya kakekku muncul ke permukaan dalam kumpul-kumpul keluarga, entah ayahku atau pamanku yang lain akan berkata, dengan atau tanpa bumbu bunga-bunga lainnya, “Ah, paling-paling dia sekarang sudah senang, di negeri seberang, dan hidupnya bahagia.” Tintin Wulia #1965setiaphari #living1965 Waktu itu adalah tahun pertama saya di sekolah dasar. Di antara semua teman hanya saya yang belum nonton film wajib itu. Tidak perlu, kata ibu. Tahun kedua, saya tanya lagi ibu. Jawabnya, tidak perlu. Tahun ketiga, karena saya sudah lebih besar, saya tagih lagi. Ibu masih menjawab tidak perlu. Ya marahlah saya meminta penjelasan.

Lalu ibu bercerita tentang sebuah kisah, sebuah kisah tentang bapak. Sebuah kisah yang membuat saya menangis saat itu tanpa saya tahu sebabnya. Mungkin, mungkin, mungkin karena saya sedih atas sejarah bapak saya, apa yang dia alami, atau mungkin saya sudah cukup besar untuk bisa mengerti bahwa kuasa atas diri kami, atas diri saya, diri bapak, ataupun diri ibu, tidak pernah kami miliki. Bahwa kami bisa dipisahkan kapan saja. Ratrikala Bhre Aditya #1965setiaphari #living1965 Rasanya, keluarga saya tidak punya sangkut paut langsung dengan tragedi ’65. Bapa (almarhum) hanya pernah bercerita, suatu saat, ia lewat sebuah tempat di mana para tapol ’65 sedang dipekerjakan oleh tentara. Petugas menghentikan dia, dan menuntutnya untuk memberi hormat. Bapa menolak tegas: untuk apa memberi hormat pada tahanan?

Bapa menghabiskan masa kerjanya di Departemen P&K, anggota Korpri, pilih Golkar tentu saja. Ibu, anggota Dharma Wanita. Warisan Bapa yang paling saya anggap berharga adalah buku “30 Tahun Indonesia Merdeka”. Pengaruh doktrin Orba jelas tampak di keluarga saya. Namun, saat saya mengklaim buku itu sebagai milik saya (saudara-saudara lain tidak ada yang membantah klaim saya), sebenarnya saya sudah punya kesadaran berbeda. Saya dibesarkan oleh versi sejarah Orba, lalu di masa dewasa, saya mencari yang lain. Kalau diingat-ingat, kesadaran saya berubah setelah bertemu dengan karya-karya sastra, di antaranya karya Umar Kayam dan Ahmad Tohari, yang “memberi wajah” pada tragedi ’65. Saya kira, keberhasilan Orba adalah mendehumanisasi siapapun yang dianggap terlibat G 30 S. Lalu, ada sastrawan yang menunjukan, mereka manusia juga. Seorang istri, suami, anak, ayah, ibu, punya hati, dan perasaan. Saya heran, bagaimana bisa, sejarah sekian lama menghapus wajah kemanusiaan begitu banyak orang? Heru Hikayat #1965setiaphari #living1965 Waktu aku berumur enam tahun, kami pindah ke Belanda. Ibuku meninggal kurang dari delapan belas bulan sesudah kami tiba di sana. Tidak lama sesudahnya, seorang teman mengurus kebun kami. Beberapa bulan kemudian, kebun itu penuh bunga berwarna-warni.

Pada satu sore ketika aku membantu di kebun, Ayah memeriksa kotak pos. Lalu Ayah kelihatan heran, tapi juga bersenyum dan berkata, “Lihat, Ayah menerima kartu pemilih!”. Barangkali pada saat itu, aku kurang mengerti kenapa kartu itu berarti dan aku tidak ingat Ayah membicarakannya. Tetapi dalam hati, aku mengerti kenapa kejadian itu istimewa - di Indonesia, Ayah tidak boleh ikut pemilu. Pada hari pemilu, aku ikut Ayah saat memberikan suaranya. Seingat aku, Ayah tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ikut pemilu. Ayah diperbolehkan untuk menikmati hak itu di negeri orang, sedangkan di tanah airnya sendiri haknya dirampas. Setiap kali aku diberikan kesempatan untuk memberikan suara, aku selalu melakukannya. Dan aku selalu mengenang sore itu, waktu bunga berkembang. Ken Setiawan #1965setiaphari #living1965 Dua laki-laki ini adalah kakekku. Djauhar Arifin Santosa adalah ayah dari ibuku, sedangkan Boentardjo Amaroen merupakan ayah dari bapakku. Mereka sudah lama saling mengenal, jauh sebelum ibu dan bapakku menikah - mungkin sejak Perang Kemerdekaan. D. A. Santosa adalah tentara PETA (Pembela Tanah Air) dan Boentardjo seorang pejuang gerilya di daerah Klaten di bawah pimpinan Dr. Tjokronegoro. Setelah Indonesia merdeka, D. A. Santosa dan Boentardjo tidak melanjutkan karir militer mereka, tapi mengabdi sebagai guru di Perguruan Taman Siswa.

Saat peristiwa 65 terjadi, mereka ditahan di bulan yang sama, November 1965. D.A. Santosa ditahan di Semarang, lalu diadili di Cilacap dan divonis dua puluh tahun penjara. Boentardjo ditahan di Wirogunan, Jogjakarta, dan tidak pernah kembali setelah hilang antara Februari-April 1966. Kemerdekaan mereka dirampas karena dituduh memberontak pada pemerintahan yang sah. Kemudian pemerintahan tersebut juga dilengserkan karena dianggap terlibat Peristiwa 65. Tidak ada alasan satupun yang bisa diterima akal sehat atas apa yang terjadi pada Tragedi 65 dan segala yang menyertainya. Alasanku menceritakan kisah D. A. Santosa dan Boentardjo Amaroen adalah karena sejarah tak pernah bisa ditutupi. Karena aku ingin mereka tetap ada dalam kehidupanku, keluargaku serta teman-temanku. Dan karena mereka adalah kakekku. Danang Sutasoma #1965setiaphari #living1965 Sebelum kejadian-kejadian yang dimulai tahun 1965, keluargaku multi-bahasa. Aku belum lahir waktu itu - jadi ini aku dengar sebagai cerita masa lalu. Keluargaku di sebuah kabupaten beberapa jam dari Makassar berbahasa Bugis dengan orang-orang lokal, berbahasa Indonesia dengan orang-orang yang tidak berbahasa Bugis, dicampur dengan bahasa Khek (Hakka) antara anggota keluarga.

Setelah 1965, semuanya berubah. Aku lahir dalam situasi keluarga yang dipenuhi ketakutan. Saking takutnya, keluargaku seolah-olah memisahkan diri dari kehidupan lokal, dan ini mereka lakukan lewat bahasa. Aku ingat benar, dulu di keluargaku setiap ada yang bicara, selalu diselesaikan dengan frase “mo long kon fa” - yang artinya “jangan sembarangan ngomong” - dan desisan panjang yang membungkam, “Sssst! Mo long kon fa!” Begitu takutnya keluargaku, sampai-sampai ketika aku masuk TK, aku baru sadar bahwa aku tidak bisa berbahasa Indonesia. Di tengah-tengah keluarga yang seperti ini, Papaku cukup berani. Dia punya kebiasaan mengajak anak-anaknya jalan keliling kota, sampai ke pinggiran-pinggiran dan pelosok-pelosok. Suatu hari ketika aku berusia sekitar 10 tahun, kami lewat di depan penjara militer di Makassar. Papaku menyebut bahwa kakekku pernah dipenjara di sana. Mamaku, seperti biasanya, langsung membungkam, “Ssst! Mo long kon fa!” katanya. Aku tidak pernah bertanya lagi, dan Papaku tidak pernah bercerita lebih. Tapi insiden ini selalu aku ingat. Yang aku tahu dari papaku waktu itu adalah bahwa kakekku dipenjara karena dituduh PKI padahal sebenarnya sama sekali tidak terlibat. Keluarga kemudian diharuskan membayar untuk mengeluarkan kakekku - dan pemerasan ini terjadi bertahun-tahun. Untuk kontribusiku ke 1965setiaphari.org, aku berusaha mencari tahu lebih banyak lewat salah satu tanteku. Lagi-lagi, dia langsung membungkam, “Ssst! Mo long kon fa!” - saking kagetnya. Dia heran kenapa aku bisa tahu, karena perihal kakekku ini tidak pernah dibicarakan dalam keluarga. Detail-detail yang akhirnya dia sampaikan kepadaku juga membuatku takjub atas perlakuan yang begitu tak-berperikemanusiaan terhadap keluargaku. Karena dia masih sangat terluka dan ketakutan, Tanteku juga heran kenapa yang begini harus diungkit-ungkit lagi. Tapi aku rasa ini harus kuceritakan, meskipun secara anonim untuk menjaga perasaan keluargaku. Anonim #1965setiaphari #living1965 Pengetahuan saya mengenai 1965 terbatas sebagai sebuah teror besar masa lalu yang direproduksi dalam ingatan sebagai "G30S/PKI". Tetapi itu mulai berubah setelah era Reformasi. Saya ingat betul; menginjak tahun pertama sebagai mahasiswa, film berjudul Gie ditayangkan di bioskop. Sebagai anak muda yang terinspirasi dengan Soe Hok Gie yang kritis, selepas menonton film saya pun mencari tahu lebih kondisi sosial-politik kala itu terutama seputar peristiwa 1965 dan mencoba mengikut dia – membaca habis buku karyanya sampai mengunduh lagu-lagu dalam filmnya untuk diputar dengan penuh semangat.

Semangat ini pun ternyata membuat saya bersua dengan sisi lain Ibu. Ketika saya pulang ke rumah dan memperdengarkan salah satu lagu dari film Gie yang berjudul Genjer-genjer, murkalah Ibu saya. Ibu pun memarahi saya yang telah berani memutar lagu haram milik PKI – sebuah organisasi yang baginya telah makar, merusak damai dan mencelakai banyak orang. Saya yang tidak tahu apa-apa, dengan polos meluruskan bahwa lagu itu bukanlah eksklusif milik PKI dan kita pun harus berani bertanya dan mengkritisi propaganda kebencian terhadap komunisme yang selama ini ditanam Orde Baru. Tak pelak, inipun ternyata membuat Ibu lebih murka; beliau menghardik saya yang tidak tahu apa-apa atas kekejaman PKI di masa itu. Setelah lewat beberapa masa, saya pun akhirnya tahu mengapa Ibu murka mendengar lagu itu. Paman saya pun mau bercerita tentang satu sisi pengalaman Ibu yang tidak pernah ia bagi, bahkan kepada anak-anaknya. Di sekitar tahun 1965, Ibu adalah gadis kecil yang hidup dalam keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Timur, yang harus mengontrak untuk tempat tinggal mereka. Ternyata rumah yang mereka kontrak tersebut adalah bekas kantor yang pernah digunakan oleh PKI. Masa-masa pemberangusan PKI pasca 1965 sangatlah traumatis baginya. Ibu harus melihat rumah yang ia tinggali dilempari batu dengan brutal karena masyarakat luas masih ada yang mengira itulah kantor PKI. Ibu bukan seorang atau keluarga anggota PKI, tapi trauma atas perlakuan orang pada tempat tinggalnya membuat beliau mengubur perih. Benci pun akhirnya tertuju bukan kepada orang yang melempar rumahnya (yang saya yakin Ibu tidak tahu mereka itu siapa), tapi kepada PKI yang telah membuat orang-orang mengasosiasikan tempat tinggalnya sebagai sarang hantu. Saya yakin, Ibu tidak lahir untuk membenci. Ibu juga bukanlah orang yang ingin mencelakai orang lain. Beliau hanya seorang perempuan yang terjebak dalam sejarah kelam ini dan terpojok untuk menyimpan pahit dalam-dalam; dan saya hanya bisa melihatnya sebagai representasi peliknya tragedi ini. Traumanya atas masa itu bukan muncul dari bencinya pada orang-orang kiri saat itu, tapi pada hantu aksi kekerasan. Sampai saat ini Ibu masih mengernyit mendengar saya mengajaknya bicara soal peristiwa 1965. Saya berharap Ibu berangsur-angsur mau meredakan pedihnya. Saya pun berharap, cerita ini memperkaya kita bahwa peristiwa 1965 tidak hanya berdampak pada orang-orang yang secara aktif terlibat. Ada banyak orang yang secara pasif terdampak dan membekas kuat dalam hidup mereka; dan cerita-cerita mereka layak untuk didengar. Ketika banyak diskusi mengenai peristiwa di tahun 1965 menekankan sisi korban versus pelaku, yang sering terseret dan berujung pada narasi keterpaksaan satu kelompok untuk membinasakan kelompok lain sebelum mereka sendiri yang dibinasakan; saya selalu ingat perjumpaan saya pada sisi lain Ibu. Mungkin kita semua sebenarnya adalah korban. Randy #1965setiaphari #living1965 Tiap 30 September, Indonesia selalu bertemu lagi dengan sejarah kelamnya yang belum terselesaikan dan terus menghantui hingga kini. Meski pelan dan tak jarang menemui kebuntuan, percakapan dan wacana tentang 1965 terus didengungkan oleh para pekerja ingatan dan aktivis kemanusiaan. Memperingati 51 tahun peristiwa 1965 tahun ini, kami mewawancarai Ayu Diasti Rahmawati, seorang dosen di Yogyakarta.

Ayu adalah bagian dari generasi muda Indonesia yang tadinya menganggap 1965 sebagai sesuatu yang tak ada kaitan dengannya. Sebuah percikan dalam perjalanan intelektualnya membawanya ke pencarian mendalam tentang 1965. Dalam pencariannya inilah, ia menemukan jejak-jejak sang kakek. Apa yang semula dipikirnya sebagai sesuatu yang begitu jauh, ternyata amatlah dekat. Berikut wawancara dengannya yang dilakukan oleh Sari Safitri Mohan. Kapan pertama kalinya kamu mengetahui sejarah 1965 yang tidak sama dengan apa yang dipropagandakan oleh Orba? Waktu selesai S1 dan sepanjang belajar S2. Waktu S1 aku ambil kelas tentang studi perdamaian dan setelahnya aku sering terlibat sebagai tutor kelas. Salah satu materinya adalah dealing with the past. Nah, banyak past yang dibicarakan, salah satunya tentang 1965. Setiap semester kita selalu putar filmnya Lexy (Rambadetta), Mass Grave, yang sebetulnya cukup gamblang menggambarkan tentang 1965. Tetapi saat itu aku melihatnya sebagai suatu realitas yang terpisah dengan diriku. 1965 hanya satu episode dalam sejarah Indonesia yang kupikir tidak ada hubungannya denganku. Aku juga belum secara sadar mencari tahu tentang sejarah diriku sendiri. Kalau diingat-ingat lagi, lucu sih. Sebagai tutor kelas, aku membantu teman-teman mahasiswa untuk memahami materi kuliah. Beberapa di antaranya bahkan bikin video tentang 1965 dan aku menghubungkan mereka dengan kakekku, seorang tentara, yang kuanggap sebagai saksi sejarah. Menariknya, sebagai tentara, eyangku tidak hitam putih dalam memandang 1965. Ketika ia menjawab pertanyaan-pertanyaan temanku, dia terdengar tahu dan bisa berargumen dengan baik dan runtut tentang ideologi Marxisme. Dia bisa menjelaskan panjang lebar kenapa ideologi Marxisme tidak cocok diterapkan di Indonesia dengan menjelaskan tentang basis pemikiran Marx, materialisme, atau bahwa agama adalah candu. Nantinya aku pelajari bahwa itu adalah interpretasi yang salah tentang Marxisme. Jadi, eyangku bukan tipe yang langsung bilang, “pokoknya PKI itu salah” tapi dia bisa berargumen di level yang cukup ideologis. Selama S1, aku juga tidak terpapar buku-buku yang bercerita sebaliknya. Jadi, pengetahuan tentang 1965 itu ya passing by saja. Eyangku juga punya alasan yang bisa diterima, runtut dan logis tentang kenapa tragedi itu terjadi. Jadi, aku tidak cukup tergelitik untuk mempertanyakannya lebih lanjut. Ketika belajar S2 di Amerika, awalnya aku mau belajar soal pengungsi. Sampai kemudian ada satu mata kuliah yang membicarakan soal Truth and Reconciliation Commission (TRC). Di kelas ini, dosennya tanya ke aku: “Bagaimana dengan di Indonesia? Banyak yang mati ‘kan? 500 ribu sampai sejuta. Munir gimana?” I never knew about numbers before. Jadi dari pertanyaan dosenku itu, aku lalu penasaran untuk mencari tahu. Menariknya, untuk ujian kelas TRC, aku harus bikin semacam MOU yang mengatur hak dan kewajiban TRC di sebuah negara, bagaimana kejahatan kemanusiaan didefinisikan, sumber pendanaan, pengelolaan, dan lain-lain. Gara-gara ujian akhir yang sangat kompleks dan rinci seperti itu, mau nggak mau aku harus meneliti. Aku harus tahu angka-angka, apa saja yang terjadi, dinamika politiknya gimana, supaya aku bisa membayangkan format TRC seperti apa yang pas untuk Indonesia. Di titik itulah, aku jadi membaca banyak hal yang kemudian jadi semacam membuka kotak pandora. Ndilalah, momennya tepat juga dengan filmnya Joshua Oppenheimer yang baru keluar, The Act of Killing. Aku juga ketemu sama orang-orang yang menuntun pencarianku. Bisa dibilang, that search finally defined my graduate study. Nah terus di titik itu, setelah tahu lebih banyak hal selama tahun 2011-2012, aku bertanya-tanya sebelum pulang ke Indonesia buat riset: nggak mungkin deh keluargaku nggak berhubungan dengan ini semua. So, dari pencarian yang tadinya bersifat kognitif untuk keperluan tugas berubah arahnya menjadi personal. Ada beberapa hal dalam hidupku yang sebelumnya tidak langsung mendapat jawabannya. Misalnya, ibuku pernah cerita kalau pada tahun 60an, ada masa-masa kalau kakekku harus pakai kode jika pulang ke rumah. Mereka tinggal di barak tentara di Magelang, yang seharusnya merupakan daerah aman. Kalau sampai bapaknya sendiri pulang harus pakai kode, itu apa sebenarnya yang terjadi? Aku juga sering membaca di ruangan kerja kakekku. Di salah satu lemarinya, ada buku-buku tentang Mao, tulisan Bung Karno, Tan Malaka dan sebagainya.“Ini apa nih?” begitu saja dulu yang terlintas. Fast forward tahun 90an. Aku dulu tinggal di Bengkulu. Saat itu eyangku dan teman-temannya punya usaha perkebunan. Bapakku kerja di sana. Ketika Suharto lengser, orang-orang di sekeliling perkebunan itu langsung datang, menuntut tanahnya kembali, dan kemudian membakarnya. Karena itulah aku pindah ke Yogya. In a way, this was an unanswered, questionable displacement for me. Kenapa kok tiba-tiba ada orang datang dan main bakar? Kenapa mereka begitu marah dan aku akhirnya harus pindah ke Yogya to start things all over again? Ini pun tidak terjawab. Ketika aku belajar tentang 1965, semuanya terhubung pelan-pelan. Eyangku sebagai seorang tentara kurasa terlibat di dalam proses purge itu. Apalagi aku tahu belakangan bahwa banyak kelompok merah di Magelang, termasuk tentaranya. Hal ini menjelaskan kenapa eyangku harus mengambil alih kepemimpinan karena komandan batalyonnya ternyata merah. Dan tentu saja setelah itu, eyangku kariernya menanjak, sama seperti tentara-tentara lain. Aku pun memberanikan diri untuk mencari tahu di mana eyangku waktu itu. Namanya ternyata tertulis di situs salah satu batalyon sebagai komandan pertamanya dengan prestasi terlibat dalam pemberantasan G-30S/PKI. Ini yang kemudian membuatku bertanya-tanya sejauh apa keterlibatan eyangku. Aku juga membaca banyak buku dan dan menemukan fakta tentang perampasan tanah oleh tentara pasca 1965, yang mengingatkanku akan pengalaman buruk tahun 1999 di Bengkulu yang membuatku harus pindah ke Yogya itu. Aku bertanya-tanya, jangan-jangan mereka semarah itu karena dulu tanahnya dirampas. Kemudian aku mencari data tentang perusahaan perkebunan itu dan bertanya pada ibuku. Ternyata memang daerah perkebunan itu dulu daerah merah. Nah, nyambung kan jadinya. Jadi aku berpikir: ok, eyangku terlibat 1965 makanya kariernya menanjak sama seperti banyak tentara lain. Di tahun-tahun 80an, ada perpecahan di tubuh tentara antara yang pro dan kontra Suharto. Eyangku termasuk yang kontra karena Suharto mulai korup. Makanya dia di-Dubes-kan tetapi tidak mau, dan akhirnya memilih pensiun dini. Kawan-kawannya yang berkarir lebih panjang kemudian mengajak eyangku untuk bikin perkebunan di Bengkulu tadi, di atas “tanah negara” yang tentunya sebagian adalah rampasan pasca 1965. Ini menjadi akar konflik yang tidak kelihatan. Warga di sekitar perkebunan selalu merasa bahwa perkebunan berdiri di atas tanah mereka yang diambil secara paksa, makanya ketika Suharto jatuh mereka punya momen untuk mengambilnya kembali dengan kekerasan sama seperti saat perampasan dulu yang penuh dengan kekerasan pula. Sementara aku, di tahun 1999, merasa sebagai korban karena pengalaman buruk perebutan tanah dan pembakaran. Di titik ini aku merasa proses pencarianku menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar mengetahui tentang fakta bahwa eyangku salah. Karena aku bisa melihat bagaimana problem kekerasan 1965 yang tidak terselesaikan berhasil menjadi setting kekerasan di tahun 1999. Peran eyangku selama 1965 baru terkonfirmasi setelah aku pulang ke Indonesia untuk riset. Dia cerita bahwa saat itu ia menerima daftar dari Kodam Diponegoro yang berisi orang-orang yang harus ditangkap. Orang-orang ini harus diserahkan kembali ke Kodam Diponegoro di Semarang. Aku tanya ke eyangku pada Januari 2013, saat itu beliau sudah mulai sakit-sakitan: “Eyang merasa bersalah, nggak?” Dia menjawab setelah diam beberapa saat: “Tapi aku tidak membunuh.” Pada bulan Mei 2013, beliau meninggal dunia sebelum aku menyelesaikan studiku. Percakapan itu menjadi salah satu percakapan terakhir kami. Apa yang terjadi padamu dan bagaimana perasaanmu tentang konfirmasi dan jawaban eyang ini padamu? Aku dan eyangku sangat dekat, kami bersahabat. Bayangkan sahabatmu datang suatu hari dan mengutarakan salah satu rahasianya yang selama ini selalu dipendam. Rahasia ini berisi memori kekerasan yang membuatnya gamang, karena merasa bersalah dan takut dihakimi di saat yang sama. Seperti itu atmosfer yang terasa—ketika aku mengajukan pertanyaanku, air muka eyangku berubah. Aku tahu ia sedih dan ragu di saat yang sama karena yang bertanya cucunya sendiri! Di satu sisi, tentu aku sedih dan menyesal mengapa eyangku harus terlibat. Tetapi di sisi lain, aku sangat menghargai kejujurannya. Kejujuran yang tidak hanya terdengar lewat pengakuan, tetapi terbaca dari raut wajahnya yang berubah sendu. Aku tahu pasti deep down ia menyesal. Apa yang bisa kulakukan? Tentunya aku tidak bisa serta merta menjauhi eyangku setelah aku mengetahui fakta baru ini. Namun aku juga tidak bisa membelanya mati-matian dan menutup mata atas pengalaman kekerasannya. Kejujurannya justru memotivasiku untuk berupaya agar kekerasan yang sama tidak pernah terulang lagi, sehingga tidak ada kemanusiaan yang terenggut—baik itu milik korban maupun pelaku. Aku ingin sekali meminta maaf atas nama kakekku pada semua yang mengalami kekerasan di tangan negara atau militer sejak 1965. Aku tahu ini tidak seberapa, tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang sudah terjadi tetapi semoga permintaan maaf di level individu menjadi awal yang cukup berarti untuk rekonsiliasi. Aku pun yakin kakekku akan melakukan hal yang sama. Gimana pembahasan atau diskusi tentang 1965 di tengah keluargamu setelah kamu pulang dengan pengetahuan baru? Di keluargaku sendiri, meskipun keluargaku tentara, ada juga beberapa anggota keluarga besar yang jadi korban. Jadi, hal ini bikin ibuku dan adikku rajin sekali mencari tahu dan membaca tentang 1965. Beberapa keluargaku ada juga yang masih suka protes kenapa jauh-jauh ke Amerika, yang dipelajari malah soal 1965. Aku sih nggak masalah dan malah jadi tahu bagaimana aku harus jalan dengan aktivismeku. Sampai sekarang, di luar ibuku, di dalam keluargaku yang berlaku adalah seperti ini: baiklah, kita tahu sama tahu saja, tapi nggak usah dibahas. Bagaimana aktivisme-mu tentang 1965? Satu hal yang jadi refleksiku adalah: kalau kita sepakat bahwa diskursus negara tentang 1965 sudah menjadi hegemon, mungkin kita terlalu naif jika mengharapkan institusi sebesar negara mau berbesar hati untuk meminta maaf. Hegemoni terjadi ketika ia bisa mengatur psyche kita secara tidak sadar. Ia terepresentasi dalam berbagai institusi sosial dan diterima sebagai praktik sehari-hari tanpa kita mempertanyakannya. Nah, wacana 65 itu sudah merembes di semua hal, dari agama, keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Begitu hegemonik wacananya, sehingga di level operasional, kalau institusi sebesar negara dituntut minta maaf soal 1965, mereka bisa nanya balik: “Lho kita salah apa?” dan diskusinya akhirnya tidak ke mana-mana. Hal yang bisa dilakukan untuk membuat upaya kita sedikit lebih maju adalah dengan berupaya menyerang hegemoni itu dari banyak sisi. Membuat diskusi, oke. Simposium, oke. Bikin web, oke. Bikin IPT, oke. Tapi jangan lupa juga hal yang kecil-kecil, ruang kelas misalnya. Apa yang diajarkan di ruang-ruang kelas itu punya efek. Menggunakan space yang tersedia di kampus untuk membuat wacana alternatif terhadap wacana dominan, misalnya, menjadi hal yang sama pentingnya. Jadi gerakan besar aktivisme 1965 jangan-jangan bisa dimulai dengan hal yang kesannya kecil tapi banyak dan beragam. Selain itu, mungkin karena latar belakang keilmuanku adalah studi perdamaian, aku berusaha memahami bahwa memang tidak gampang membuat orang yang dulunya berkonflik habis-habisan untuk berekonsiliasi. Lihat saja di Amerika Serikat, Afrika Selatan, atau Irlandia Utara sekarang. Sudah ada proses-proses perdamaian tetapi orang masih hidup dalam prasangka antara kulit putih dan kulit hitam, antara yang Katolik dan Kristen, antara pro-Inggris dan kontra, sampai sekarang. Jadi, kalau kita mau melakukan rekonsiliasi, mencari kebenaran atau keadilan, barangkali kita sebaiknya nggak hanya membicarakan generasi pertama saja, tapi juga generasi berikutnya yang terpapar sisa-sisa stereotipe, prasangka, dan macam-macam yang melanggengkan kekerasan itu. Karenanya, menurutku, upaya mencari penyelesaian untuk 1965 juga harus dilengkapi dengan usaha mempersiapkan audience-nya, yaitu generasi kedua dan (terutama) ketiga, dengan pemahaman yang cukup soal pentingnya hak asasi manusia, perdamaian, dan konsep nirkekerasan sehingga ketika mereka diajak diskusi soal 65 ya mereka sudah siap. Siapa yang menyiapkan? Kampus. Sebagai pemutus rantai kekerasan, kampus itu vital perannya. Karena di level kampus, generasi ketiga bisa diperkenalkan dengan keadilan sosial, solidaritas, emansipasi, HAM, dan perdamaian. Bagaimana dengan di luar kampus? Siapa yang menurutmu bisa melakukannya? Siapapun. Yang aku ingin bilang adalah kalau kita mau mencari penyelesaian 1965, kita nggak cukup untuk mendorong pencarian kebenaran saja. Harus ada ruang-ruang di mana orang dididik untuk menghargai pentingnya pencarian kebenaran. Misalnya, mengapa pencarian kebenaran penting dalam penegakan HAM, lalu bagaimana melatih jurnalis meliput pelanggaran HAM. Ini dapat berkontribusi terhadap pemenuhan hak korban juga pemenuhan keadilan. Ini penting sekali. Dan pekerjaan ini tidak bisa direduksi menjadi beberapa keyword. Kerja menuju rekonsiliasi, kebenaran, dan keadilan itu kerja besar yang harus dilakukan secara kolektif. Aku memandang pekerjaanku sebagai aktivisme juga akhirnya karena di dalam berbagai kesempatan, aku berusaha menyinggung dan membahas tentang 1965. Tentang penyelesaian kasus 1965, apa yang menurut kamu belum ada atau kurang di kita? Aku sempat berefleksi soal ini dan ada beberapa tawaran argumentasi yang tentunya bisa didebat dan dibicarakan. Pertama, kita semua meneriakkan keinginan untuk rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi itu apa? Ada yang bilang rekonsiliasi itu duduk bersama dan minta maaf. Ada yang bilang minta maaf itu harus disertai dengan reparasi. Ada yang bilang, untuk generasi kedua dan ketiga, rekonsiliasi yang sifatnya reparatif mungkin sudah tidak jadi prioritas. Nah, permasalahannya, cara orang membayangkan rekonsiliasi itu sangat tergantung dengan cara kita memelihara ingatan. Aku ngobrol dengan seorang anggota Lekra yang tahu betul seluk beluk ideologi organisasi. Menurutnya, rekonsiliasi itu bukan hanya soal reparasi. Tapi kalau aku nanya sama petani di Klaten tentang rekonsiliasi, jawaban mereka lain lagi. Menurut mereka rekonsiliasi itu ya soal menaikkan derajat hidup mereka. Di level ini kemudian, kita mungkin harus sering ngobrol bukan hanya tentang pencarian kebenaran peristiwa 1965 saja tetapi juga tentang berbagai ekspektasi rekonsiliasi ini. Lalu soal memori: ingatan mana yang perlu dan harus direkognisi. Ketika kita bicara kekerasan massal, pasti sebelumnya ada proses dehumanisasi: dia harus jadi musuh dan tidak punya hak hidup sehingga kudu dibasmi. Jangan-jangan rekonsiliasi bukan cuma soal mencari kebenaran proses dehumanisasinya bagaimana, tapi mengembalikan human-nya itu dengan merekognisi kehidupan mereka sebelum di-dehumanisasi. Banyak sekali bapak ibu penyintas yang ditangkap di tahun 1965 karena ide-ide mereka yang sangat brilian. Sejauh ini dalam pengamatanku, diskusi tentang 65 seringkali berkutat soal apa yang terjadi selama dan setelah 1965, bagaimana kekerasan terjadi, bagaimana mereka disiksa dan sebagainya, which is good! Tetapi untuk bisa membuat generasi kedua dan ketiga berpikir bahwa kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita juga harus mulai bertanya siapa manusia-manusia yang dihilangkan kemanusiaannya ini, siapa para penyintas sebelum 1965. Beberapa dari mereka itu guru, misalnya, yang punya pemikiran brilian tentang pendidikan di Indonesia. Yang jadi korban sebetulnya adalah the first generation of intellectual of Indonesia. Mereka adalah mahasiswa, guru, dokter, pengacara, dosen pertama di Indonesia. Kebayang ‘kan betapa berharganya orang-orang ini. Tetapi, cara kita mendiskusikannya itu baru sampai pada tahap apa dan bagaimana hak mereka dilanggar. Kita belum sempat berefleksi tentang apa sebenarnya yang hilang. Framework tentang mencari kebenaran ini sangat dikotomis antara korban dan pelaku. Namun jangan lupa pada mereka yang undecidable, yang nggak terlibat langsung dalam konflik tapi terkena dampaknya karena terhegemoni oleh wacana dominan atau mengalami penderitaan karena menjadi keluarga korban. Inisiatif-inisiatif yang seharusnya bisa merangkul para undecidables ini masih kurang menurutku. Terakhir, proses rekonsiliasi sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk menjadi terbuka, inklusif, dan berpikir kritis. Kalau upaya mendorong rekonsiliasi ini terpisah dari inisiatif-inisiatif yang sifatnya mendorong keterbukaan, inklusivitas, pemahaman terhadap HAM, atau berpikir kritis, ya susah. Karena kita akan selalu menghadapi massa yang denial yang tidak memiliki keinginan dan mungkin kemampuan untuk mengolah informasi baru yang shocking. Menurutmu, dari berbagai upaya agar orang ingat tentang 1965 – pemutaran film atau diskusi misalnya – kenapa kok penggerebekan dan pembubaran sebagai sebuah strategi masih saja laku? Ketika ada wacana rekonsiliasi diluncurkan, yang punya stake adalah generasi kedua dan ketiga. Mereka sudah hidup bertahun-tahun dengan prasangkanya masing-masing. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi itu kan membutuhkan proses panjang dalam merenungkan pengalaman hidupnya sendiri. Setiap penggerebekan ada massanya. Kenapa masih laku, ya mungkin karena mereka sudah menghabiskan sekian tahun hidup di dalam konteks yang disediakan dan dibangun Orde Baru. Mereka tidak melihat 65 sebagai konflik politik tapi melihatnya dalam narasi besar soal good vs evil. Ini didukung dengan kenyataan banyak juga yang tidak tahu, atau tahu tetapi memilih cuek ketika penggrebekan atau pembubaran terjadi. Apa modal kita sekarang yang bisa dipakai untuk maju soal 1965? Pertama, aku pikir kita punya anak-anak muda bersemangat yang melek teknologi. Yang kedua, kita punya elit yang lagi sibuk sama masalahnya sendiri. Dan kita bisa memanfaatkan rupture itu. Selama kita tahu caranya beraktivisme sembari memperhatikan keamanan dengan frame yang nggak terlalu ngajak berantem, kita sebetulnya bisa memanfaatkan dua hal ini. Penekanannya sebaiknya lebih ke soal membuat gerakan penyelesaian 1965 ini tidak cuma milik atau urusan korban dan pelaku, tapi ini milik dan urusan semua orang Indonesia. Karena yang hilang itu banyak sekali. Nggak hanya orang atau anggota keluarga tetapi juga kemanusiaan, practice, value, bahkan ide-ide alternatif tentang bagaimana mengelola bangsa ini. #1965setiaphari #living1965 Sari Safitri Mohan Keluarga mamakku orang Muhammadiyah yang anti-PKI. Setiap lebaran, kami selalu berkumpul di Bekonang, desa kecil di perbatasan Solo dan Sukoharjo, di seberang Bengawan Solo. Sebelum Suharto jatuh, ada satu paman yang suka membanggakan cerita tentang dia menolong menangkap seorang anggota PKI yang dicari-cari. Kebanyakan orang manggut-manggut aja dengar ceritanya. Tentu waktu itu – umurku belum sepuluh – aku tidak tahu bahwa ada pembantaian itu.

Pakdeku selalu menceritakan kisah ini dengan campuran nada horor dan bangga. Sering dia ceritakan sebagai bagian dari cerita-cerita menyeramkan yang dia dongengkan untuk menakut-nakuti keponakannya sebelum tidur. Begitulah cerita itu setiap tahun pasti diulang, tidak pernah ditambah atau dikurangi. Mitologi tentang PKI di dalam keluargaku dibangun bertahun-tahun — kisah standar keluarga Orde Baru sebenarnya — yang membuat mendengar kata “PKI” pun jadi menimbulkan rasa aneh yang menjalar di tubuh. Kalau buatku waktu itu, sama rasanya dengan mendengar kata “Dajjal", “Godzilla", atau “AIDS”. Kemudian aku pindah ke Australia dan besar di sana, kebetulan bersama keluarga dari sisi bapakku yang ternyata punya hubungan lumayan erat dengan orang-orang kiri Indonesia dan selalu mengajakku untuk membaca Pram dan Lenin. Pram aku baca, tapi aku lebih memilih Lovecraft daripada Lenin waktu itu. Bagaimanapun juga, walaupun ABG, aku jadi tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di tahun ’65-’66, semua cerita yang sebaliknya dari yang dipropagandakan (kata yang baru aku pelajari waktu itu) di tanah air, cerita tentang pembantaian orang-orang PKI, Cornell White Paper, laporan otopsi jenderal-jenderal yang dibunuh di pagi 1 Oktober (tidak ada penyiksaan), dan lain-lainnya. Intinya, aku mengalami paradigm shift (satu lagi konsep yang baru aku pelajari waktu itu) yang komplit. Tapi tentu setiap kali aku liburan ke Bekonang, paradigm shiftku nggak ada artinya. Cerita-cerita lama masih diulang. Pakdeku masih menceritakan cerita yang sama, pada sepupu-sepupu yang lebih muda dan ponakan-ponakan. Keluargaku adalah Muhammadiyah anti-PKI, titik. Tidak ada retak dalam narasi ini, sampai sore itu, di lebaran pertama setelah Suharto jatuh. Waktu itu, sambil duduk-duduk di undak-undakan depan rumah eyang putriku di pinggir jalan raya Bekonang (dekat sekali dengan landmark lokal Tugu Bekonang), seorang sepupuku yang jauh lebih tua (eyangku punya 11 anak) tiba-tiba bercerita (aku terjemahkan dari bahasa jawa), “Dulu kan eyang selalu memberhentikan orang-orang PKI yang mau dibantai di teras ini." “Hah. Oya?" kataku. “Iya, sama eyang dikasih teh manis sama obat merah kalau ada yang luka. Dulu kan eyang punya toko obat." “Oya? Eyang nggak takut?" “Nggak. Aku kadang-kadang disuruh nganterin tehnya. Kalau obat merah yang makaiin selalu dia." Kata sepupuku, dia pernah tanya ke eyangku itu, “Kok ditolongin sih, Yang, kan mereka jahat.” Jawaban eyangku: “Uwong-uwong kuwi yo isih uwong, ben do ngerti isih ono sing nggatekke.” (“Orang-orang itu masih orang, biar mereka tahu masih ada yang peduli.”) Aku antara terkejut dan tidak terkejut mendengar cerita sepupuku ini. Tidak terkejut karena aku sudah membaca dan mendengar banyak orang memang dibantai di daerah sekitar Bekonang, di tepi Bengawan Solo misalnya. Seperti pernah disebutkan di salah satu cerita Martin Aleida yang menyebutkan nama Desa Mojo dan Desa Laban, yang tadinya kukira nama fiktif seperti “Dukuh Paruk”, tapi ternyata memang ada. Tapi aku juga terkejut, karena sebelum Suharto jatuh cerita seperti ini tidak pernah ada. Semua orang hanya tahu bahwa eyang putriku yang pendiam itu ya anti PKI juga, apalagi suaminya Masyumi dan pernah dipenjara. Sore itu, narasi keluargaku selama Orde Baru mulai retak. Penasaran, aku bertanya kepada mamakku apakah benar cerita sepupuku ini. Mamakku juga sangat Islami, dan sering bercerita dengan haru tentang dulu harus mengantarkan rantang makanan ke eyangku yang dipenjara karena dia Masyumi. Mamakku membenarkan cerita sepupuku. Ceritanya sama dengan beberapa detil yang berbeda. Seperti minuman yang disajikan eyang, menurut mamakku, bukan teh manis, tapi air dalam tiga kendi besar yang sudah disiapkan eyangku di teras, yang akan diisi tiap kali habis. Kemudian, bahwa eyangku hanya membantu tawanan-tawanan itu di siang hari, saat suaminya (eyang kakungku yang Masyumi tadi) sedang bekerja di kantor. Kemudian juga, bahwa para korban itu tidak selalu lewat depan rumah jalan kaki, tapi sering juga diangkut di dalam truk dan diturunkan untuk diinapkan dulu di rumah di sebelah rumah eyangku yang dijadikan markas tentara, menunggu rombongan lain. Baru setelah jumlahnya dianggap cukup banyak, mereka diberangkatkan ke tempat eksekusi mereka. Juga bahwa tidak semua korban dibantai di tepi Bengawan Solo, ada juga yang dibunuh di hutan karet di Polokarto. Mamakku juga pernah bertanya kenapa eyangku membantu orang-orang yang mau dibunuh ini, dan jawaban yang dia ingat, eyangku bilang, “Kasihan, mereka pasti haus. kalau ada orang yang haus, kita harus beri mereka minum.” Sama dengan cerita sepupuku juga, eyangku tidak memberitahu mamakku apa yang akan terjadi kepada orang-orang itu, tapi mamakku sudah tahu sendiri. Katanya ia pernah ke tepi Bengawan Solo dan yang lebih membekas dalam ingatannya bukan mayat yang mengapung-apung di permukaan air, tapi baunya. Tapi sampai sekarang cerita-cerita yang sudah retak ini tidak pernah diceritakan di depan keluarga bersama-sama. Hanya akan diceritakan kalau aku tanya dalam kesempatan terpisah. Anehnya, pakdeku sejak Suharto jatuh tanpa alasan yang jelas juga berhenti menceritakan kisah penangkapan PKI-nya yang tadinya legendaris itu. Mungkin suatu hari nanti aku akan tanya ke dia juga soal eyang putriku dan ceritanya membantu tawanan-tawanan PKI di sebelah rumah mereka. Mikael Johani #1965setiaphari #living1965 Saya memilih untuk menyamarkan nama saya dalam membagi cerita ini, karena keluarga meminta agar saya tidak membuat proyek tentang kakek – Ayah dari Ibu – saya. Beberapa tahun yang lalu, saya mengetahui kakek dipenjarakan sesudah peristiwa 1965.

Orang tua saya jarang membicarakan kakek. Mereka hanya bilang kakek sudah meninggal sebelum saya lahir. Hampir seumur hidup saya, hanya itu saya tahu tentangnya. Saya tidak mengenal namanya, saya tidak pernah lihat fotonya, seolah-olah kakek tidak pernah ada. Beberapa tahun yang lalu, saya membicarakan film Jagal dengan Ayah. Kemudian saya tanya apakah ada korban yang mungkin kita kenal. Pada saat itulah, Ayah bercerita bahwa kakek saya, yaitu mertuanya, dipenjarakan sesudah perisitwa itu dan baru dibebaskan pada tahun 1980. Saya jadi sadar kenapa mereka tidak pernah membicarakannya. Pada saat itu, perasaan saya bermacam-macam. Saya kaget mendengar apa yang terjadi dengan keluarga saya. Pada saat yang sama saya juga merasa sangat terganggu. Kenapa orang tua saya tidak pernah membicarakannya selama dua puluh tahun? Beliau adalah kakek saya, bukankah saya mempunyai hak untuk mengetahui riwayat hidupnya? Saya langsung sadar beban berat yang dijatuhkan kepada nenek saya dan anak-anaknya. Bagaimana tiba-tiba kehidupannya sangat berubah dan semuanya menjadi perjuangan. Ini merupakan masa dalam kehidupannya yang sangat menyakitkan untuk diingatkan. Dan masa itu belum dirasa bermartabat. Sampai sekarang, peristiwa ini tetap dianggap tabu. Sejak saya mengetahui nasib kakek, saya mencurahkan diri saya untuk belajar tentang kehidupannya dan cobaan yang dihadapinya. Saya berusaha untuk mengembangkan sebuah proyek seni untuk memberi peristiwa ini martabat yang sepantasnya. Akan tetapi, keluarga saya memilih untuk membiarkan yang sudah berlalu daripada membuka luka lama. Mudah-mudahan satu hari saya tidak hanya bisa terbuka tentang peristiwa ini kepada orang lain, tetapi juga kepada keluarga saya. Anonim #1965setiaphari #living1965 Ayah saya adalah pengusaha tailor. Para tukang jahit yang dipekerjakan ayah saya di rumah rata-rata berasal dari Klaten dan Solo. Di tahun 80an, saat saya masih di bangku SD, saya mendapati ruangan paling belakang - yang biasanya hanya ramai dengan suara banyak mesin jahit - tiba-tiba riuh dengan pembicaraan soal tubuh-tubuh yang dibantai dan dilemparkan ke sungai yang membuatnya berubah merah.

“Tentara yang bantai orang-orang itu.” “Ora mung tentara. Wong-wong sipil sing dikongkon tentara yo akeh sing mateni.”* “Iya, mereka dianggap PKI, lalu dibunuhi kayak ayam. Diputus kepalanya lalu dibuang ke kali.” Horor sekali cerita mereka. Saya tak tahu apa yang membuat mereka mulai bicara tentang kisah horor itu. Saya menduga pemicunya adalah film Pengkhianatan G30S/PKI yang baru saja diluncurkan di bioskop lalu beberapa saat kemudian dijadikan tayangan di TVRI. Saya ingat saya dan murid-murid lain dibawa guru untuk menonton film itu di gedung pertunjukan. Saya juga ingat beberapa kali saya terpaksa menutup mata dengan tangan karena adegan-adegannya yang penuh darah dan kekejaman. Saya ingat saya yang masih kecil itu kemudian memandang PKI sebagai sesuatu yang membangkitkan rasa ngeri. Salah satu tetangga saya, Pak X, yang saya dengar ada sangkut-pautnya dengan PKI, suka saya amati diam-diam seolah-olah setiap detiknya akan ada kemungkinan ia mengeluarkan sesuatu yang tajam dan akan membunuh semua orang dengan kejam. Yang saya herankan, kedua orangtua saya kok biasa-biasa saja setiap bertemu dengan Pak X. Malah mereka sering mengobrol selayaknya kawan akrab. Ketika saya tanyakan kepada orangtua saya kenapa berteman dengan Pak X yang katanya orang PKI, jawaban mereka tidak panjang, “Memangnya kenapa kalau orang PKI? Pak X orang baik.” Saya bingung. Ketika saya dengar cerita horor tentang sungai merah di ruang belakang itu, yang sebagian diceritakan oleh mereka yang katanya melihat sendiri, saya tak tahan untuk tidak bertanya, “Jadi yang jahat sebenarnya siapa sih?” Mereka yang mendengar pertanyaan saya hanya saling memandang satu sama lain. Tak ada jawaban jelas. Beberapa saat kemudian ruangan pun hening dari suara orang bercakap-cakap. Hanya suara mesin jahit yang terus berbunyi. Dan pertanyaan saya di tahun 80an itu adalah satu dari pertanyaan awal yang kemudian bertumpuk-tumpuk di tahun-tahun berikutnya tentang benar tidaknya sejarah buatan Orde Baru tentang PKI dan 1965. Sari Safitri Mohan #1965setiaphari #living1965 * Terjemahan bahasa Jawa: “Tidak cuma tentara. Orang-orang sipil yang disuruh tentara juga banyak yang membunuh.” Tahun lalu, di kampungku, Bireuen, Aceh Utara, ada kumpul keluarga. Nenekku waktu itu sakit. Aku tidak begitu dekat dengan keluarga, khususnya nenekku ini, ibu dari ibu tiriku. Aku tidak punya emosi khusus terhadap dia. Datar saja.

Satu waktu, bapakku cerita soal dua adik nenekku itu. Yang perempuan ternyata pernah jadi simpatisan Gerwani. Dia pandai menari, katanya. Aku kenal dia, sekarang masih hidup. Tapi adiknya yang satu lagi, laki-laki, hilang entah ke mana. Rupanya dia ketua Pemuda Rakyat Bireuen atau kampung itu, kalau aku tidak salah ingat. Cerita bapakku saat itu bikin aku ingin bicara dengan nenek. Aku masuk kamarnya, dan dia cerita, “Adik nenek itu anaknya ganteng, baik sekali, orang-orang suka sama pembawaannya. Nenek ngga ngerti ke mana dia dibawa. Padahal waktu itu dia sedang bersiap menikah. Nenek juga ngga ngerti kenapa orang-orang kampung tiba-tiba marah dan benci dia, lalu dia menghilang. Nenek tidak tahu dia ke mana, sampai sekarang. Kenapa orang-orang bisa begitu, ya?” Matanya tergenang. Aku merunduk saja. Aku bilang kepadanya, “Nek, sekarang orang-orang sudah banyak yang bicara masalah ini. Informasi baru makin banyak, orang yang bela juga makin banyak,” Dia merespon, “Ya, makanya nenek tidak suka nonton sinetron, suka berita, seperti Mata Najwa di MetroTV. Nenek ikutin soal Munir.” Dia lalu tanya setelah diam sejenak, “Aduh, Ayie, kamu tidak cape pikir soal-soal ini terus?” Aku tertawa keras sekali, tidak tahu mesti jawab apa. Cerita nenek sebetulnya bikin aku ingin riset sederhana soal adik-adiknya itu. Tapi waktu dan pilihan konsentrasiku tidak memungkinkan. Aku memilih fokus membantu teman-teman Papua, karena sangat sedikit yang melakukannya. Aku menempatkan Papua sejak ’63 serupa ’65: daya rusak generasinya, stigmanya, korban-korbannya. Keduanya adalah dosa sejarah pendiri Indonesia pasca ’65. Zely Ariane #1965setiaphari #living1965 Sekitar tahun 2009, ketika sedang patah hati berat, aku kebetulan mendapat buku catatan almarhumah Ibu Sulami dan almarhumah Ibu Sudjinah, dua pimpinan Gerwani yang tetap aktif setelah 1965. Sepanjang jalan dari Bekasi ke Jakarta aku habis baca buku itu. Cerita mereka bikin serasa masalah-masalah hidupku jadi tidak seberapa. Aku jadi malu sendiri. Sejak saat itu, kisah-kisah tahanan perempuan ’65 selalu bikin langkah perjuanganku sebagai perempuan jadi tambah ringan.

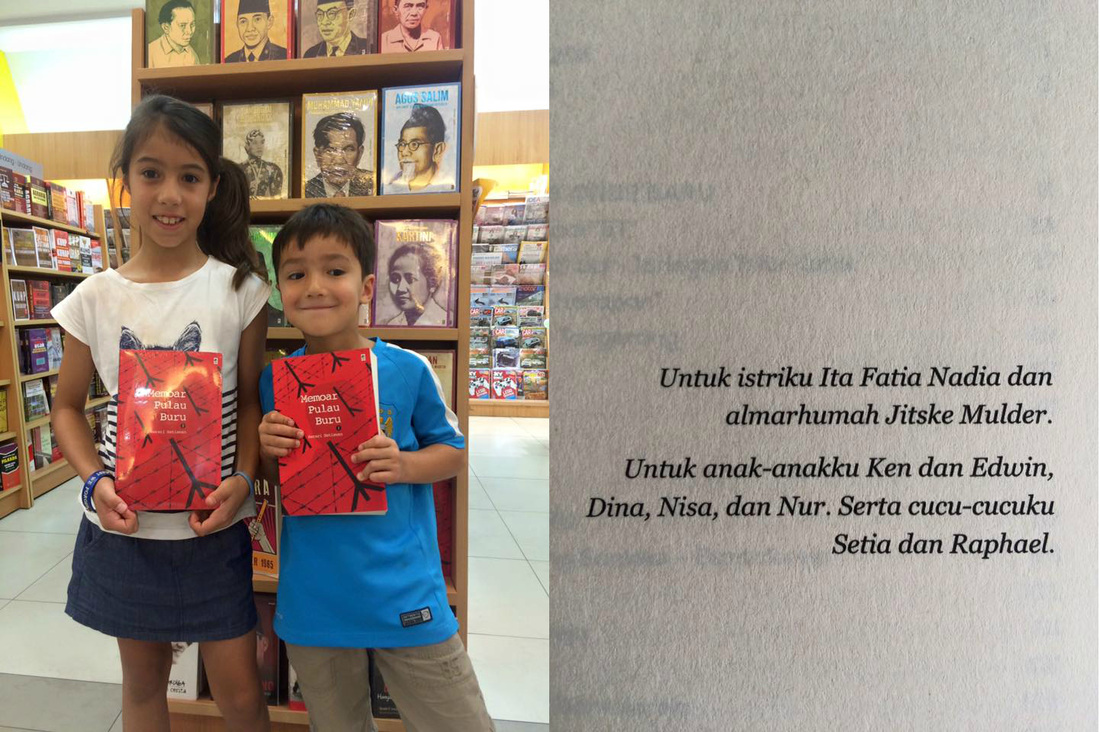

Tapi itu bukan kali pertama aku bersentuhan dengan 1965 - justru pertama kalinya ketika Ibu Sulami masih hidup. Waktu itu tahun 2003. Aku ikut jadi kru film dokumenter kecil tentang peran partai Golkar dalam peristiwa seputar ’65. Kami mewawancarai beberapa penyintas. Ibu Sulami waktu itu sudah sulit berjalan. Sutradara memintanya menceritakan peristiwa penyiksaan yang dialaminya. Cerita mengalir lambat tapi jelas dari bibirnya. Wajahnya datar. Tidak ada ekspresi. Kata-kata 'Ah' berkali-kali keluar dari mulutnya. Dia bilang, “Saya rasa itu sulit untuk dilupakan, sulit untuk dilupakan,” yang kemudian jadi judul versi pendek film dokumenter itu. Waktu Ibu Sulami masuk kamar, aku bantu papah. Aku tidak tahu mesti bicara apa. Aku tanya dengan agak bodoh, “Ibu sekarang bagaimana?” Ibu Sulami menjawab sambil agak tersenyum kecut, “Rasanya takut kalau tidur malam. Takut paginya bangun masih ada di ’65.” Zely Ariane #1965setiap hari #living1965 Masa kecil saya dihabiskan di Jakarta. Ada kalanya kami liburan ke Yogyakarta dan selalu nyekar ke makam nenek, ibu dari ayah saya. Di sana, hanya ada satu makam, yaitu makam nenek. Jadi, otomatis timbul pertanyaan saya tentang keberadaan makam kakek. Ayah dulu pernah menjawab bahwa makam kakek ada di Semarang - tapi kami tak pernah nyekar kesana. Sekitar tahun 1984, ketika saya berumur sekitar 8 tahun, kelas 3 SD, ada satu peristiwa yang selalu saya ingat. Saat itu saya sedang melihat-lihat album foto keluarga bersama ayah. Ketika menemukan foto kakek yang cukup besar, ayah bilang kepada saya, “Kalau kamu sedang naik bis atau jalan-jalan dan melihat orang ini, segera kamu sapa, ya. Bilang bahwa kamu adalah cucunya, anaknya Bima!” Waktu itu saya heran dan menjawab, “Lho, bukannya kakek sudah meninggal?” Ayah terdiam. Baru sekarang saya memahami konteksnya: bahwa harapan untuk menemukan kakek dalam keadaan hidup itu selalu ada. Inilah yang membedakan antara korban yang tewas dengan yang hilang. Rangga Purbaya #1965setiaphari #living1965 Sejak dulu, saya hanya ingin keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi inilah keluarga saya, keluarga di mana saya dilahirkan, dan keluarga yang saya terima. Keluarga yang luar biasa. Hari ini, anak-anak saya masuk ke sebuah toko buku, dan menemukan buku kakek mereka di situ, yang juga diperuntukkan kepada mereka. Mungkin mereka masih terlalu muda untuk betul-betul mengerti sejarah kakek mereka, dan bagaimana itu mengubah hidup keluarga kami. Tapi suatu saat nanti, mereka pasti bisa mengerti - karena kakek mereka sudah menuliskan sejarah ini. Cerita kakek mereka adalah cerita mereka juga. Sebagai sebuah keluarga, kami lebih kuat berkat cerita ini. Ken Setiawan #1965setiaphari #living 1965 Kak Sri Sunardi adalah arsitek Bumi Pramuka Cibubur dan memiliki tanda kecakapan tertinggi yang dikeluarkan oleh World Organization of the Scout Movement (WOSM), organisasi kepanduan internasional. Ia menikah dengan seorang pengajar kiri di Fakultas Pedagogi UGM pada tahun-tahun enampuluhan.

Ketika saya pulang dari Nusakambangan pada pertengahan tahun 1966 dalam keadaan compang-camping, kurus penuh bekas kudis seperti gelandangan, Mbak Sri Sunardi membuatkan saya celana pendek yang dibuatnya dari baju salah satu tapol perempuan muda di Bastion, Fort Willem Een.* Ketika beliau bebas lebih dahulu saya diberi selembar saputangan dan menerangkan bahwa saputangan itu pemberian Mas Sunardi suaminya ketika berpamitan untuk pergi meninggalkan Fort Vredeburg untuk selama-lamanya. Mbak Sri berpesan kepadaku untuk menyimpannya karena beliau tidak kuasa untuk menyimpannya sendiri. “Simpan baik-baik ya Dja!”, ia berkata sambil memelukku dan menangis. Saputangan itu saya bawa terus sampai ke Buru dan akhirnya pulang, bebas pada tahun 1979. Selembar kain persegi bersejarah itu saya simpan baik sampai sekarang. Tedjabayu Sudjojono #1965setiaphari #living1965 * Fort Willem Een berlokasi di Ambarawa. Aku ingat pertama kalinya aku “came out”. Sepertinya sekitar tahun 2003, lima tahun setelah Soeharto turun takhta dengan porak porandanya. Aku masih menjaga rahasia keluargaku tentang 1965 dengan sangat teliti - ini satu-satunya akarku sejak lahir.

Hari itu, kami bersepuluh, teman-teman sejak masa kuliah, makan siang. Seperti biasanya, memupuk kebersamaan, kami ngomel tentang Soeharto. Ya, lima tahun setelah rejimnya katanya hilang pun, kegiatan ini masih relevan. Tiba-tiba, tanpa pikir panjang, mulut besarku menyalib akal sehatku dan keluarlah semuanya. “Kakekku kan hilang tahun 1965. Diambil dari rumah, ngga pernah kembali.” Saat itu juga, aku merasa mesti menghilangkan diri. Jantungku berdebar begitu kerasnya dan cepatnya, seolah-olah mengeluarkan semua pendapatnya karena sebentar lagi mati. Pemikiran rasional pertama yang muncul di otakku adalah, “Siapa ya di antara orang-orang ini yang akan bunuh aku sekarang ini?” Beberapa detik kemudian, di ujung meja sana, seseorang berkata pelan, “Kakekku kan juga sempat dipenjara. Tapi kemudian dibebaskan.” Duabelas tahun sudah aku kenal orang-orang ini, dan tidak sekalipun kami bicara di depan umum tentang 1965. Dalam hanya beberapa detik hari itu, dua di antara sepuluh came out. Berapa banyak di luar sana yang seperti kami? Tintin Wulia #1965setiaphari #living1965 Selamat Siang, salam sejahtera untuk kita semua.

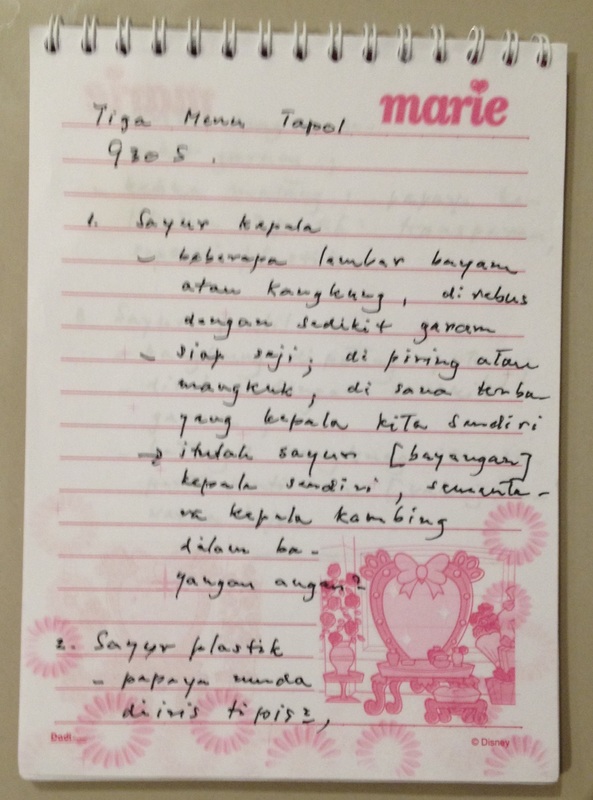

Yang terhormat Bapak Erwan Agus Purwanto Ph.D, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Hilmar Farid Ph.D, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia. Yang terhormat Para Pengajar dan Civitas Academika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Yang terhormat saudara-saudara hadirin. Siang ini adalah hari yang penting untuk saya, yaitu “pulang” ke “rumah” besar almamater bernama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Dahulu bernama jurusan Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (HESP) yang bertempat di pagelaran, alun-alun utara. Sesudah 51 tahun “si anak hilang” telah ditemukan oleh “ibu”nya. Limapuluh satu tahun sungguh waktu yang panjang dalam sejarah. Dan waktu itu masih bisa lebih panjang lagi jika kita tidak berbuat sesuatu. Jika kita tidak berani mengambil tindakan memutus rantai kebisuan. Terimakasih untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, khususnya bapak dekan yang telah mengambil tanggungjawab untuk melawan upaya pelupaan yang tak kenal henti. Karena selama lima puluh tahun kita telah menjadi bagian dari sistem politik yang memaksakan tentang apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan. Sehingga kita kehilangan kesadaran dan ingatan masa lalu yang sangat penting untuk menata kembali kehidupan masa kini. Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi tetapi untuk beratus-ratus teman yang hilang dan tidak kembali. Penghargaan ini juga untuk mengingat dan memaknai suara dan martabat korban 65, sebagai upaya untuk pengungkapan kebenaran, rehabilitasi serta rekonsiliasi. Saya mengucapkan terimakasih kepada isteri dan anak-anak saya yang dengan penuh rasa cinta dan kasih bersama berjuang dalam ziarah kemanusiaan untuk menabur benih keadaban dan keadilan. Saya akan menutup dengan puisi untuk almarhum sahabat saya Bung Ibnu Santoro (dosen Fakultas Ekonomi), almarhum Bung Sunardi (dosen Fakultas Pedagogi) dan untuk para mahasiwa UGM, yang hilang di tahun 65-66. Hersri Setiawan #1965setiaphari #living1965 Ini salah satu artefak dari Pulau Buru, kiriman dari kakak saya Tedjabayu untuk Ibunda kami. Padi ini adalah "padi kemanten” (padi panen pertama) di Pulau Buru, tahun 1976 dari Unit 1 Wanapura. Komandan Unit ini adalah Lettu CPM Sri Murtonoputro, NRP 309303. Yang mengherankan, meskipun pada umumnya setelah 4-5 tahun biasanya padi jadi kosong, padi kemanten dari Buru itu sekarang pun banyak yang masih berisi, tidak kopong setelah hampir empat puluh tahun. Sri Nasti Rukmawati #1965setiaphari #living1965 Pada ulang tahun saya yang ke-25, saya diberi sebuah bloc note berisi resep masakan yang disenangi keluarga saya. Ayah menyumbang empat resep. Yang pertama adalah resep nasi goreng kesukaan saya waktu kecil. Yang lain adalah “Tiga Menu Tapol G30S”.

Ini resep “sayur kepala”, karena sayur itu dimasak dengan banyak air, sehingga bisa melihat bayangan kepala sendiri; “sayur plastik”, karena papaya muda direbus begitu lama sehingga papaya menjadi transparan, seperti plastik; dan “sayur pentil”, karena batang-batang kangkung merupakan pentil ban. Waktu saya diberi bloc note itu, saya tidak ada rencana untuk memasak resep-resep itu. Tetapi beberapa waktu yang lalu, anak perempuan saya bertanya makanan apa yang diberi kepada kakeknya waktu di penjara? Mungkin satu hari saya bisa mencoba resep itu, supaya anak saya tahu. Membutuhkan waktu semalam untuk mencapai Pulau Buru dengan menggunakan kapal penumpang dari Pelabuhan di Kota Ambon. Ketika tiba di sana, hamparan savana luas di memanjakan mata. Namun di balik keindahan pulau ini, tersimpan cerita tentang kekejaman yang pernah dilakukan oleh Negara ini kepada ribuan tahanan politik.

Pulau yang dipakai sebagai penjara alam ini tidak pernah dimasukan dalam mata pelajaran sekolah. Negara tidak pernah mengakui tentang keterlibatannya membuang ribuan tahanan politik untuk kerja paksa di sana. Pulau ini telah menjadi salah satu lumbung padi di Indonesia bagian timur akibat kerja keras para tahanan politik saat itu. Terus membicarakan dan mendiskusikan keberadaan pulau ini adalah sebagai cara kita terus mengingat bahwa Negara ini pernah ikut andil tragedi kemanusiaan 1965. Pulau ini adalah tempat di mana kita bisa belajar, agar sejarah itu tidak kembali terulang. Whisnu Yonar #1965setiaphari #living1965 |

Archives

September 2017

Kontributor

All

|

RSS Feed

RSS Feed