|

Seorang teman bertanya, "dimanakah Pulau Buru?" Aku terkaget mendengar pertanyaannya. Tak pernah terbayangkan pertanyaan itu akan muncul dari seorang kawan yang telah mengenyam pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Ternyata, pendidikan tinggi tidak menjamin pengetahuan sejarah seseorang. Apalagi ketika negara berusaha sengaja menghilangkannya. Mungkin saja informasi tentang pulau ini minim di sekolah atau buku pelajaran. Namun kalau kita coba cari di laman daring 'Google' akan muncul lebih dari 487.000 tautan terkait pulau ini. Sejarah bangsaku tidak selalu dipenuhi dengan cerita kepahlawanan, banyak sisi gelap sengaja dihilangkan demi kepentingan penguasa. Foto monumen ini adalah salah satu dari sedikit sisa artefak yang masih tersisa di Pulau Buru. Sebuah monumen bukti penindasan rezim militer yang dipimpin oleh Soeharto. Whisnu Yonar #1965setiaphari #living1965

0 Comments

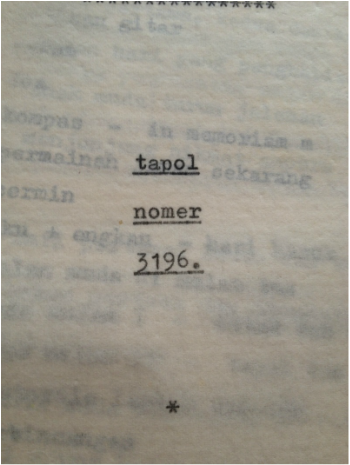

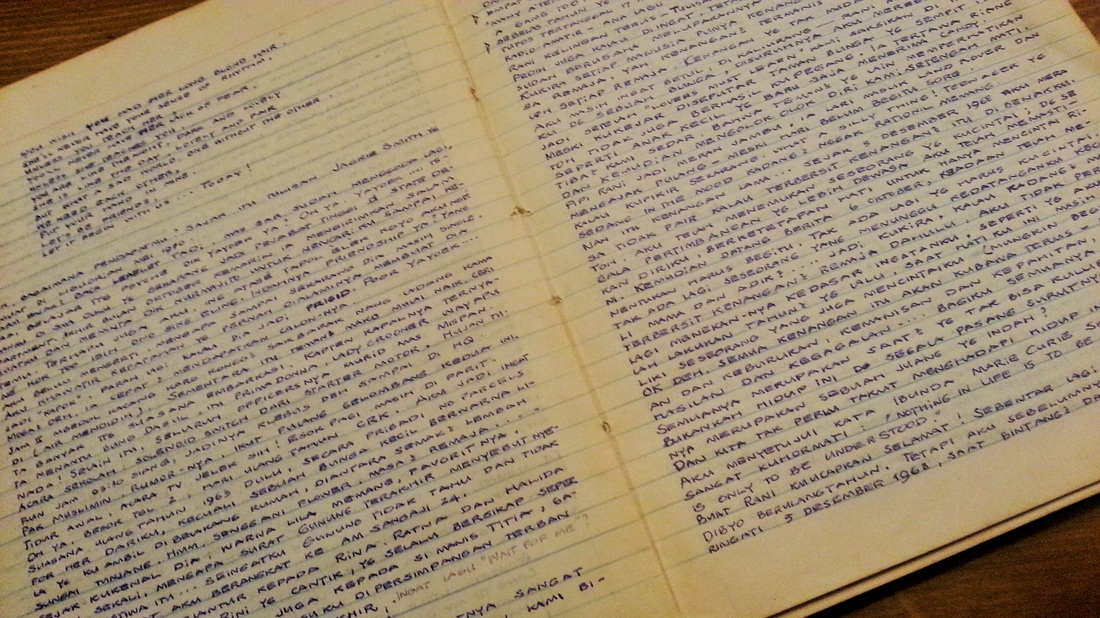

Lebih dari dua belas ribu tahanan politik Orde Baru dibuang ke pulau Buru. Sebagian dari mereka meninggal karena siksaan yang keji. Keringat dan darah tahanan politik, merubah pulau yang gersang dan berawa-rawa liar ini menjadi lumbung beras di Maluku. Dari dulu saya tertarik pada apa yang terjadi di negeri ini. Sayangnya, sejarah negeri ini terdiri dari lembaran-lembaran kelam. Karena ketertarikan tersebut, saya juga merasa punya ikatan untuk terlibat. Mengerjakan hal-hal yang mungkin dan bisa saya lakukan. Mengerjakan dokumenter Pulau Buru ini merupakan salah satu tanggungjawab yang mesti dikerjakan karena ikatan tersebut. Kita masih percaya bahwa negeri ini bisa menjadi lebih baik, salah satunya dengan cara tidak berdusta akan masa lalunya yang kelam. Rahung Nasution #1965setiaphari #living1965 Waktu Ayah ditahan, Ayah diberi nomor ini. Tiga, Satu, Sembilan, Enam. Nama dan identitasnya dirampas. Tidak lebih daripada barang yang mau dibuang. Ken Setiawan #1965setiaphari #living1965 Tahanan politik di Indonesia bermacam-macam. Ada petani, atau kaum pekerja kasar yang kebetulan salah tempat dan waktu, kemudian bernasib sial ikut tertangkap dan dibuang. Ada politikus beneran yang partainya kalah dan harus rela menerima konsekuensi jadi kuli sawah. Ada mahasiswa heroik simpatisan partai yang kalah tadi. Ada golongan kaum intelektual super pandai namun lagi-lagi salah ambil sisi ideologi sehingga harus jadi petani. Ada tentara yang salah pilih komandan. Ada juga tentara yang sengaja disusupkan untuk menjadi 'kecoak'. Dari orang-orang dengan jenis di atas, beberapa mau menambah kerepotan diri dengan menulis catatan harian. Ini adalah foto dari salah satu catatan yang mereka buat. Karena kelangkaan buku tulis, satu longkap harus muat dua baris tulisan. Dan agar efisien, harus dibuat rata kanan-kiri. Isinya bermacam-macam. Dari buku harian, hasil hipotesa penelitian ala kadarnya, buku lagu, manual konstruksi bangunan, hingga puisi dan surat cinta. Satu yang sama dari semua catatan tersebut: Lulus Sensor! Ini juga adalah foto sebuah materi riset luar biasa untuk cerita yang sedang saya buat untuk menjadi sebuah screenplay. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terlihat bentuk ceritanya. Ratrikala Bhre Aditya #1965setiaphari #living1965 Waktu kakekku "dijemput" dari rumahnya tahun 1965, dia bilang begitu: bahwa dia ngga takut, karena dia ngga bersalah. Tokh, dia tetap hilang begitu saja.

Nenekku, yang kehilangan suaminya - waktu aku tanya kenapa dia ngga cabut aja ke mana kek, kenapa justru kemudian balik lagi, justru ke tempat di mana rumahnya sudah rata dengan tanah untuk membangunnya kembali, bilang hal yang sama: kalau aku pergi, orang-orang akan pikir aku memang bersalah. Aku ngga takut, karena aku ngga bersalah, katanya. Kadang-kadang aku cukup merasa marah mengingat ini - karena dengan prinsip ini mereka tidak hanya mengorbankan diri mereka sendiri, tapi juga seluruh keluarga dan keturunannya. Ada saatnya aku merasa bangga juga, meskipun kupikir kadang merasa bangga karena prinsip ini mungkin sebenarnya cukup naif. Yang aku tahu pasti, meskipun mereka begitu keras kepala, mereka orang-orang yang baik - dan aku ingin jadi seperti mereka. Tintin Wulia #living1965 #1965setiaphari Anita Sobron: “Saya lahir dan tumbuh besar di eksil, di mana kami selalu harus berpindah-pindah dan tiap kali berubah nama. Jadi perubahan bagi saya adalah hal biasa. Tapi, ada satu hal yang tidak pernah berubah: rapat-rapat almarhum ayah dan ibu - setiap kali rapat, setiap kali rapat. Selalu bicara tentang ’65. Sejak saya lahir, sampai saya dewasa. Apa-apa ’65, sedikit-sedikit ’65.

Suatu hari saya merasa sangat kesal dengan ini dan bilang kepada ayah, “Ayah, kenapa sih kalian ini orang-orang tua - selalu bicara tentang ’65. Mau apa sih? Bukannya hidup itu harusnya melihat ke depan, tidak terpaku di belakang?” Ayah tertegun dan tampaknya tergelitik, dia tertawa, “Betul juga Nit, lucu ya? Jadi kau panggil kami ini ‘Kaum 65’, begitu ya?” Anak-anak saya, karena dekat dengan almarhum Kakeknya, pastinya juga dapat cerita tentang ’65, begitu mereka cukup umur untuk bisa berpikir dan bertanya. Sebenarnya, meskipun saya kesal dengan kebiasaan ini, saya pikir anak-anak saya beruntung juga. Tentu sebagai manusia kita semua suatu saat pasti akan berusaha mencari akar kita - lihat saja anak yang diadopsi, begitu tahu bahwa mereka diadopsi, biasanya selalu berusaha mencari asal-usulnya. Bagaimana pun juga, itu adalah bagian dari hidup saya, bagian dari hidup almarhum Kakek dari anak-anak saya. Saya pikir cerita-cerita ini penting untuk diteruskan, karena cerita-cerita ini adalah akar kita.” #living1965 #1965setiaphari Bibi saya, Siwi Kartini, yang kami panggil Bu Niniek, adalah anak bungsu di keluarga ayah. Dia lahir tahun 1959. Ketika kakek, Boentardjo Amaroen Kartowinoto, dihilangkan tahun 1965, Bu Niniek masih berumur 6 tahun. Setelah ibunya – nenek saya – meninggal tahun 1967, ia pindah ke Jakarta. Pada akhir tahun tujuhpuluhan Bu Niniek memutuskan kuliah di Yogyakarta. Keluarganya kurang setuju dengan pilihannya, tetapi Bu Niniek meneruskan studinya, karena ia memiliki rencana lain. Niniek selalu berjalan kaki ke kampusnya atau jika ia ingin membeli keperluan studinya. Dia selalu berhenti kalau ketemu dengan seorang lelaki tua di jalan. Karena ayahnya hilang ketika dia masih sangat muda, Niniek sebenarnya kurang mengenal dan sangat merindukan ayahnya. Karena inilah, ia sebenarnya pindah ke Yogyakarta dengan harapan menemukan ayahnya di situ. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Foto ini saya ambil di jalan Solo, di Yogyakarta. Saya sengaja memilih lokasi ini karena dulu Bu Niniek tinggal kost di Kepuh, sebuah kampung di jalan Solo dekat dengan kampusnya di Akademi Akuntansi. Kebetulan, pada masa awal saya tinggal di Yogyakarta, teman saya satu-satunya pada waktu itu tinggal di sana. Karena inilah saya sering nongkrong di Kepuh, dan sangat mengenal kampung itu, bahkan sebelum mendengar cerita Bu Niniek. Ketika saya mendengar cerita itu, saya langsung terbayang suasana sehari-hari bibi saya itu. Saya biasa nongkrong sampai pagi di sana, dan mengalami saat-saat di mana suasana jalan Solo menjadi sangat lengang. Situasi inilah yang terbayang ketika saya mendengar cerita bibi saya Niniek. Inilah sebabnya saya memilih menangkap momen dinihari, saat jalanan kosong. Rangga Purbaya #1965setiaphari #living1965 Tempat ini namanya Luweng Grubug, sebuah gua vertikal di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua ini terkenal sebagai tempat pembunuhan anggota partai komunis dan pendukungnya. Dari November 1965 sampai Januari 1966, kira-kira 1500 orang dibunuh di sini. Pada awal masa reformasi setelah Soeharto tumbang, ayah dan ibu saya langsung bergabung dengan tim Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65). Luweng Grubug adalah hasil penelitian dan pencarian mereka bersama tim YPKP 65. Jadi, terutama bagi generasi ayah dan adik-adiknya, Luweng Grubug adalah titik akhir atas pertanyaan mereka selama ini. Tapi bagi saya, ini sama sekali bukan titik akhir. Luweng Grubug justru menjadi titik awal bagi saya, bagi banyak pertanyaan lain soal latar belakang kakek saya, dan kenapa ia harus dihilangkan. Rangga Purbaya #1965setiaphari #living1965 Lagi-lagi setahun berlalu, dan di sinilah aku, setahun lebih jauh lagi dari 1965. Setahun lebih jauh aku dari 1998 dan semua tahun-tahun tentang kehilangan itu. Setahun lebih jauh aku dari asal muasalku, tapi tak pernah lebih jauh lagi dari kebenaran.

Andaikan Emak ngga mati tahun 2009. Aku akan tanya dia lagi, dan lagi-lagi, kenapa dia tak pergi jauh. Kan Emak bisa aja pergi keluar Indonesia, kataku - kalau aku jadi Emak, aku akan pergi saja. Ndak, katanya, dalam kata-katanya sendiri yang selalu terbatasi sakit yang tak terlihat: kalau kita pergi, nanti orang bilang, nah, betul kan, mereka memang salah. Lalu dia diam, tidak ada kata lain yang keluar dari mulutnya, dan mengenalnya, aku tahu dia betul. Dia selalu benar. Benarlah dia memisahkan anak-anaknya yang masih kecil dari dirinya dalam kekacauan, sementara segalanya dia bangun kembali. Benarlah dia segera kembali, bagaimanapun sulitnya, justru ke tempat di mana suaminya diambil darinya, justru ke tempat di mana rumahnya dibakar sampai mati, justru ke tempat di mana dia melahirkan semua anak-anaknya kecuali yang paling tua, Papa. Justru ke tempat itu, di mana dia berseru dalam kesabarannya yang tanpa kata-kata: aku di sini, dan kami masih hidup. Bunuhlah aku, jika kalian bisa. Bunuhlah aku, jika kalian bisa, persis seperti ketika kalian bunuh suamiku. Bunuh aku, kalau kalian bisa, persis seperti ketika kalian bunuh suamiku, bagaimanapun caranya kalian bilang kalian bunuh suamiku. Ada yang bilang, dengan begitu puasnya, bahwa dia ditembak di bawah pohon, menguik seperti babi. Ada yang bilang, dengan begitu kagumnya, bahwa dia ditahan dan disiksa sebelum akhirnya dibunuh, dan wahai begitu baiknya dia sebagai manusia. Dan inilah yang disimpannya, begitu baiknya dia sebagai manusia, Ngkong yang ngga pernah kulihat, begitu dekat di dalam nyalinya. Andaikan Ngkong tidak hilang tahun 1965, aku akan tanya dia tentang 1998 dan apakah 1965 masih kurang melukai. Aku akan tanya dia, tahun 1998, kenapa istrinya yang biasanya lebih tegar daripada karang tiba-tiba panggil aku pulang dengan limpahan ruah kegentaran tanpa kata-kata. Aku akan tanya dia kenapa aku harus jaga kehilangan dia sebagai rahasia. Aku akan tanya apakah dia pernah sekali pun setuju dengan Marx atau Mao. Aku akan tanya kenapa dia menyerahkan diri. Kamu bisa saja keluar negeri, kataku, meski aku tahu benar dia tidak akan pergi: dia begitu nasionalis. Aku akan tanya dia kenapa kita begitu hancur. Aku akan tanya dia juga kenapa kita diam. Aku akan tanya dia kenapa kita tetap terbedakan. Tapi lagi-lagi setahun berlalu, dan lagi-lagi, di sinilah aku, setahun lebih jauh lagi dari hari di mana dia dihilangkan. Aku selalu kembali, justru karena begitu sulitnya, justru ke tempat yang sama dengan semua kehilangan-kehilangan itu, justru ke tempat di mana Emak selalu bilang, dengan angkuhnya: aku di sini, dan kami masih hidup. Bunuh kami jika kau bisa. Dan bukanlah hanya untuk Emak kalau aku jaga Ngkong, manusia baik seperti dia, kakek yang tak pernah kulihat, sangat dekat di dalam nyaliku. Tintin Wulia #living1965 #1965setiaphari Sarah Intan adalah anak dari Bibi saya Niniek. Ketika saya mempersiapkan pameran Stories Left Untold tahun 2015, Sarah menyanggupi permintaan saya untuk saya potret sebagai karya yang akan saya tampilkan dalam pameran. Hari itu, saya pergi ke rumah Bibi Niniek untuk mewawancarai beliau. Kemudian saya pergi bersama Dayu untuk mengambil potret Dayu. Sekembalinya kami ke rumah, Sarah baru saja pulang kerja. Kami ngobrol soal kakek lagi. Seperti kepada Dayu seusai pemotretan, saya bercerita bahwa kakek dulu adalah guru Tamansiswa, berjuang di zaman perang kemerdekaan, aktif di BTI, Kepanduan dan bekerja sebagai penyuluh pertanian. Saya menanyakan pendapat Sarah dan Dayu tentang peristiwa kekerasan, penghilangan paksa, pembunuhan dan diskriminasi yang terjadi pada orang-orang kiri di tahun 1965. Sama seperti orang-orang yang menggunakan logika dan empati, mereka tidak dapat menerima kejadian itu. Apalagi Indonesia itu negara hukum, di mana seseorang seharusnya tidak dapat dianggap bersalah tanpa melalui proses pengadilan. Tambahan pengetahuan tentang latar belakang kakek justru menambah rasa bangga mereka pada kakek. Mereka semakin yakin bahwa kakek tidak bersalah. Hari itu adalah kali pertama kami ngobrol soal kakek. Kata Sarah, "Saya selalu akan bangga dengan Mbah Boen dan cita-citanya.” Rangga Purbaya #1965setiaphari #living1965 Dayu adalah sepupu saya, anak dari Bibi saya Niniek. Foto ini saya ambil untuk pameran Stories Left Untold di iCan Gallery, Yogyakarta tahun 2015. Hari itu, saya datang ke rumah Bibi saya Niniek di Jakarta untuk mewawancarai beliau seputar kehidupan keluarga kami paska kehilangan kakek. Sebelumnya, saya sudah menemui Dayu dalam kesempatan terpisah, dan dia bersedia untuk saya potret untuk karya yang akan saya tampilkan dalam pameran.

Seusai wawancara dengan Bu Niniek, saya pergi dengan Dayu ke sebuah SMP di Jakarta Timur. Dayu melatih tim sepak bola sekolah tersebut. Setelah pemotretan kami ngobrol soal kakek. Saya ceritakan sejarah kakek dari awal karirnya sebagai guru Tamansiswa, zaman perang kemerdekaan, aktifitasnya di BTI, Kepanduan hingga pekerjaannya sebagai penyuluh pertanian. Selain bercerita saya juga menanyakan apa saja yang dia tahu soal kakek. Seperti sepupu-sepupu saya yang lain, Dayu hanya mengerti bahwa kakek hilang tahun 1965 dan ia tidak tahu lebih jauh. Hari itu adalah kali pertama kami ngobrol soal kakek. Kata Dayu, "Beliau kebanggaan saya untuk selama-lamanya, bukan sesuatu yang disembunyikan dan dibiarkan.” Rangga Purbaya #1965setiaphari #living1965 Apa itu September?

Ujung waktu, berhenti di tanggal tiga puluh Rencana busuk bertemu yang baik? Tak bertegur sapa, tak saling tahu Polisi dunia mengamati, mempersiapkan diri? Politisi mengendap-endap, harap-harap cemas? Petinggi Angkatan Darat bergegas, wajah-wajah ketat siap berangkat Senjata, perangkat dan pasukan sosial menunggu perintah? Para pembaharu beraktivitas seperti lalu lalu Lima puluh tahun lalu Setelah itu September selalu kelabu Kematian dipaksakan, senjata jadi tuan, kapital jadi Tuhan Orang-orang biasa kehilangan harapan Dalam memori luka tak berkesudahan Kalah walau belum ditundukkan Lalu datang Oktober Koran-koran angkatan darat menuding perempuan Perusak moral menghina kesucian masyarakat Ratusan ribu nyawa hilang Mungkin juta Siapa peduli Masyarakat mengamuk, katanya Tahu dari mana mesti mengamuk pada siapa? Berjenis kematian, beragam penyiksaan Anda perlu menu dan hidangan macam apa? Lima puluh tahun lalu Setelah itu Oktober tak pernah sama lagi Tentara pahlawan, Komunis pendosa Perempuan lacur musuh bangsa Perempuan patuh tiang negara Rakyat kebanyakan bekerja kebanyakan Kapital berjaya keluarga sentosa Kematian demi kematian terus datang tak diundang Bukannya tak ada perlawanan Tapi hidup yang baik memang susah Banyak kepala batu, banyak penipu, berjibunnya para pemain harapan Keadaban digerus kapital Keberanian tak berkawan dengan kebutuhan hidup Walau demikian, entah bagaimana, nama-nama terus maju ke depan Matahari masih bersinar, walau tak merata di semua tempat Bila September adalah persiapan untuk kematian Oktober, maka sepuluh bulan lainnya adalah pertarungan, untuk kehidupan. Zely Ariane #1965setiaphari #living1965 tentang tigapuluh september

surat untuk cucuku setia 1 tigapuluh September orang masih terus bicara orang masih terus bertanya tinggal seperti dongeng tentang horor dan tragedi apa dan apa siapa dan siapa mengapa dan mengapa dan dalam ketidaktahuan semua bicara berebut kebenaran sejarah dan kisah menjadi larut dan hanyut di dalam buih-buih tawa dan pesta malaikat al-maut di tengah raung kehidupan yang musnah 2 di tengah orang-orang mengais timbunan tanah dibongkar timbunan kisah dibongkar atas nama sejarah pelurusan kemenangan atas yang lemah kekuasan atas yang kalah atas nama sejarah 3 di tengah horor dan tragedi aku, kakekmu, ingin kembali pada diriku debu sejarah dan sebagai debu sejarah kuikuti bayangan matahari bukan demi rembulan saja tapi juga lembah gunung dan hutan yang mustahil aku hindari kuikuti bayangan angin bukan demi derai sayapnya saja tapi juga arus musim dan badai yang mustahil aku hindari cucuku, jaman ini jaman demokrasi kata orang jaman ini jaman reformasi kata orang apa arti semboyan jika habis di teriakan reformasi demokrasi dan entah apa lagi gemuruh guntur musim kemarau membentur dinding kekuasaan lebur dalam mimpi siang hari semua itu bukan ibarat tapi isyarat jantung tirani masih bernafas masih berapi 4 pada 30 september ini, setia kisah masih sama bermain kepalsuan bermain kemanusiaan bunga-bunga merah-putih masih berkembangan bunga-bunga kemerdekaan di tengah belantara merpati-merpati putih masih mengembang sayap sayap-sayap perdamaian di langit kering kakilangit yang biru kakilangit harapan kemanusiaan masih berdenyut walaupun teramat lembut 5 setia, cucuku bulan ini bulan kelahiranmu juga bulan ketika opamu mulai jadi debu debu sejarah yang abadi Hersri Setiawan #living1965 #1965setiaphari [...]

Kamar hotelku terasa menjadi terlalu kecil, terlalu gelap, dan terlalu sesak. Aku berjalan-jalan keluar, sampai ke Kali Brantas. Alangkah indah pemandangannya. Gunung-gunung, bukit-bukit dan sungai yang teramat lebar. Aku berjalan menyusuri tebingnya. Dan berhenti di depan sebuah rumah. Di sana kakak iparku pernah tinggal di masa sekitar Peristiwa 1965. Aku mencoba membayangkan, apa yang tentunya pernah dilihatnya selama tahun itu. Dan sepanjang tahun-tahun berikutnya juga. Ia pasti pernah lihat betapa kali ini berwarna darah. Darah yang tumpah. Darah orang-orang yang tak bersalah. Sementara melihatnya pastilah ia cemas akan nyawa suaminya, anak-anaknya, dan tentu saja juga nyawa dirinya sendiri pula. Korban-korban untuk apakah itu? Mayat-mayat direnteng dengan batang bambu. Seperti tikus-tikus. Dan dihanyutkan ke muara di kali ini. Arus Kali Brantas membawa tragedi itu sampai ke Surabaya. Di sana kali Brantas masuk ke Laut Jawa. Aku bisa membayangkan, apabila dia tidak tahan menyaksikan pemandangan itu, dan tidak tahan merasakan ketakutannya. Ia menderita sakit di sepanjang sisa hidupnya. Ketakutan merajai dirinya. Ketakutan akan nasib suaminya, anak-anaknya, dan bahkan cucu-cucunya yang belum lagi lahir. Selama ini ia tidak akan pernah mengaku sebagai kakak iparku, kepada barang siapa pun yang tidak termasuk dalam sebutan keluarga. Ia tidak bisa. Karena bahaya ada di mana-mana. Kali Brantas telah mengotori dia. Seperti juga terhadap orang-orang lain yang tak terbilang banyaknya. Sejurus dua jurus kupejamkan mataku. Lalu kupandangi lagi kali itu. Hatiku menjadi tenang karenanya. Kini tidak ada lagi bangkai-bangkai hanyut. Sebuah sungai belaka di tengah-tengah indahnya pemandangan. Suatu hari kelak sungai ini akan menumbuhkan bunga-bunga. Bunga-bunga merah dan putih. Sebanyak seperti bangkai-bangkai yang dibawa hanyut oleh arusnya ke Laut Jawa. Anak-anak akan mandi bersimburan di sana, dan pada menghiasi diri dengan bunga-bunga merah dan putih itu, serta saling bisik-membisiki: Tragedi telah hilang. Kebenaran telah datang. Lihatlah itu kembang-kembang! Selamat tinggal Indonesia. Kusampaikan bagimu harapanku, airmataku, dan cintaku. Ruth Havelaar #1965setiaphari #living1965 Kutipan dari cerita yang telah diterbitkan dalam Selamat Tinggal Indonesia. Jakarta: Lentera (1995), Pustaka Utan Kayu (2000). |

Archives

September 2017

Kontributor

All

|

RSS Feed

RSS Feed